04/18 Ringvorlesung

Medien der Fremderfahrung

Grenzerkundungen zur Ausstellung

»Michael Oppitz. Bewegliche Mythen«

Ringvorlesung Sommersemester 2018

Anlässlich der Ausstellung »Michael Oppitz. Bewegliche Mythen«, die ab dem 21. Juni 2018 in Kolumba zu sehen sein wird, nimmt diese Vorlesungsreihe Oppitz` Auseinandersetzung mit der »fremden Fremderfahrung« des Schamanismus zum Ausgangspunkt, um über künstlerische und wissenschaftliche Befremdung der Welt nachzudenken. Vorträge und Filme, die Fremderfahrungen und ihre Medien thematisieren, nehmen einen Modus der Welterfahrung in den Blick, der nicht nur ein Anderes, sondern immer auch die eigene Positionalität verfremdet und sichtbar macht. Die Vorlesungsreihe diskutiert diese Erkenntnisbewegung anhand von Beispielen aus Kunst, Ethnologie und Kulturwissenschaften. | Wechselnde Veranstaltungsorte, der Eintritt ist jeweils frei

Konzept & Organisation: Anja Dreschke und Martin Zillinger, in Kooperation mit a.r.t.e.s. Graduate School for the Humanities Cologne & Global South Studies Center GSSC, Universität zu Köln, KOLUMBA, der Kunsthochschule für Medien, Köln und dem Allerweltskino

Mittwoch, 25. April, 18 Uhr

Anja Dreschke (Bern / Köln) & Martin Zillinger (Köln): Medien der Fremderfahrung. Zur Einführung | Ort: Universität zu Köln, Hörsaal XII (Hauptgebäude), Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln

Mittwoch, 2. Mai, 19 Uhr

Michael Baute (Berlin): Wie erzählt man eine Stadt: Robert Gardners ›Forest of Bliss‹ | Einführung und Gespräch Film: »The Forest of Bliss«, Robert Gardner, USA 1986, 90 ’ | Ort: Aula der Kunsthochschule für Medien Köln, Filzengraben 2, 50676 Köln

Die Veranstaltung widmet sich dem US-amerikanischen Filmemacher und Anthropologen Robert Gardner, einem der wichtigsten und umstrittensten Vertreter der Visuellen Anthropologie. Sein umfangreiches Werk ist gekennzeichnet von der Suche nach der richtigen Balance zwischen ästhetischer Erfahrung, dokumentarischem Anspruch und wissenschaftlichem Erkenntnisgewinn. In seinem wohl bekanntesten Film »The Forest of Bliss« reflektiert Gardner den Lebenszyklus und den rituellen Umgang mit dem Tod in der heiligen indischen Stadt Benares.

Mittwoch, 9. Mai, 18 Uhr

Alban von Stockhausen (Bern): Die Gegenwärtigkeit des verborgenen Raums: Erkundungen zu Ritual und Topographie im Schamanismus Ostnepals | Ort: Universität zu Köln, Hörsaal XII (Hauptgebäude), Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln

In den Ritualen der Kiranti Ostnepals ist die umgebende Landschaft allgegenwärtig: Sichtbare geografische Orte vermischen sich mit unsichtbaren Elementen einer temporären, rituellen Topografie. Die Interaktion mit den dort ansässigen Ahnen steht im Zentrum von Heilungs- und Totenritualen. Der Vortrag diskutiert das vielfältige Beziehungsgeflecht zwischen Ritual, Raum und Mensch, seine Visualisierung im Kontext spezifischer Rituale, und die methodischen Schwierigkeiten, die sich bei der wissenschaftlichen Dokumentation eines solch »verborgenen Raums« ergeben. Alban von Stockhausen ist Ethnologe und Kurator am Bernischen Historischen Museum.

Mittwoch, 16. Mai, 18 Uhr

Anna Brus (Siegen): Von fliegenden Erbsen und tanzenden Gurken. Mediumismus in der rheinischen Kunstszene der 1970 er Jahre | Ort: Kolumba, Kunstmuseum des Erzbistums Köln, Kolumbastr. 4, 50667 Köln (Das Museum bleibt bis 18 Uhr geöffnet)

Der Einbruch von unerklärlichen fremden Mächten und Kräften, die außerhalb des künstlerischen Subjekts liegen, ist ein häufig anzutreffendes Thema, das bei Anna und Bernhard Blume und Johannes Brus vor allem im Medium der Fotografie, bei Sigmar Polke auch in Aktionen und Filmen verhandelt wird. Während die Parapsychologie in der Nachkriegszeit ein Nischendasein führt, wird das Okkulte im mehrdeutigen Raum der Kunst erprobt und hat damit seinen Ort in der Gegenwart. In der kunstgeschichtlichen Forschung wird diese Spiegelung des Okkultismus in der rheinländischen Kunst der 60er und 70er Jahre als humoristische, satirische oder ironische Auseinandersetzung begriffen. Entgegen diesen Nivellierungsannahmen soll der Vortrag, gestützt auf ethnographische Methoden, eine künstlerische Kultur in weitgespannten sozialen Netzwerke und situativen Praktiken zeigen, die im Umgang mit dem „Para“ viel Sinn für Ambivalenzen zeigt.

Mittwoch, 30. Mai, 18 Uhr

Barbara Engelbach (Köln) im Gespräch mit Michael Oppitz (Berlin). Film: »Schamanen im Blinden Land«, Michael Oppitz, D 1978 – 1979 / 1980, 223' | Ort: Filmforum NRW im Museum Ludwig, Bischofsgartenstr. 1, 50667 Köln

Dreimal reiste Michael Oppitz mit seinem Filmteam in den Himalaya, um die Rituale der Schamanen der Magar zu dokumentieren. Das fast vierstündige Filmepos, welches auf diesen Feldforschungsreisen entstand, gilt längst als ein Klassiker der Visuellen Anthropologie und hat auch in der Kunstszene einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Der Film entfaltet sein ethnographisches Wissen ebenso wie seine filmische Ästhetik entlang der mythischen Erzählungen der Magar. In der genauen Beschreibung der Rituale himalayischer Geistheiler wird die anhaltende Relevanz der Mythen für den Lebensalltag der Akteur*innen sichtbar.

Mittwoch, 6. Juni, 19 Uhr

Michaela Schäuble (Bern): Maya Deren und die Kunst des kontrollierten Zufalls. Filme: »Meshes of the Afternoon«, Maya Deren, USA 1943, 15’, »Divine Horsemen«, Maya Deren, USA 1945 – 1954 / 1985, 55 ’ | Ort: Aula der Kunsthochschule für Medien Köln, Filzengraben 2, 50676 Köln

Die ukrainisch-amerikanische Avantgardekünstlerin und Filmtheoretikerin Maya Deren hat zwischen 1946 und 1952 umfangreiches Bild-, Ton- und Filmmaterial zu haitianischen voudoun Besessenheitsritualen, Tänzen und Musik erstellt. In ihrem Aufsatz ›Cinema as an Art Form‹ beschreibt sie das Medium Film als »new man-made reality« und die Dialektik zwischen Realismus und schöpferischem Engagement als Kunst des kontrollierten Zufalls. Der Vortrag nimmt diese Filmtheorie Derens im Hinblick auf das kreative Potenzial des Mediums und dessen spezielles »Auge für Magie« (Deren) in den Blick und setzt sie in Bezug zu aktuelleren Diskussionen um die Darstellbarkeit von veränderten Bewusstseinszuständen und ekstatischen Körpertechniken im ethnographischen Dokumentarfilm.

Mittwoch, 13. Juni, 19 Uhr

Film: »Ursprung der Nacht«, Lothar Baumgarten, D 1973 / 1977, 102’ | Ort: Filmclub 813 – Kino in der Brücke, Hahnenstr. 6, 50677 Köln

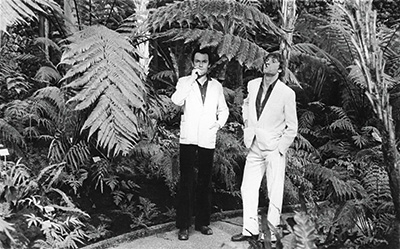

Diesem Film liegt keine narrative Handlung zugrunde, seine Entwicklungslogik ist optisch begründet, er entfaltet sich in Bildern. Auge und Ohr bestimmen Rhythmus und Struktur. Aus der Form entwickelt sich der Inhalt, aus der Symbolik die Geschichte. Das Sichtbare ist das Unsichtbare, Gewissheit wirkt allein im Ungewissen. Innen und Außen, Tag und Nacht, Neue Welt und Alte Welt, Mythos und Reise, Natur und Kultur sind auf wechselnden Ebenen in ihren antagonistischen Oppositionen zeitgleich gegenwärtig. Der Aufbau der Bilder ist vielschichtig wie die Etagen des tropischen Waldes und seiner Mythen, seiner Gerüche und Geräusche. Sie vermitteln sich über die Psyche der Dinge, die Morphologie der Gegenstände und Gewächse, über Oberfläche und Textur, durch Farbe und Aroma. Wechselnd überlagern sich visuelle wie phonische Ebenen semantischer, literarischer, ethnographischer, ikonographischer und botanischer Zitate.

Mittwoch, 20. Juni, 18 Uhr

Morphologie der Schamanentrommel. Stefan Zweifel (Zürich) im Gespräch mit Michael Oppitz / ab 19:30 Uhr Eröffnung der Ausstellung: »Michael Oppitz. Bewegliche Mythen« | Ort: Kolumba, Kunstmuseum des Erzbistums Köln, Kolumbastr. 4, 50667 Köln

»Morphologie der Schamanentrommel« ist mit seinen auf zwei Bände verteilten 1240 Seiten ein Monumentalwerk zu einer Religionspraxis, die in den Bergregionen des Himalaya praktiziert und gemeinhin als Schamanismus bezeichnet wird. Im Gespräch mit dem Zürcher Journalisten und Übersetzer Stefan Zweifel stellt der Ethnologe und Filmemacher Michael Oppitz seine über vier Jahrzehnte durchgeführten Forschungen vor: Die physische Beschaffenheit der Schamanentrommel in ihren zahllosen individuellen Ausprägungen; die vorgeschriebenen Materialien; die Art der Fabrikation; die Riten der Konsekration; ihre vielfältige Verwendung in den nächtlichen Séancen; die Mythen und Geschichten, die sich um diese Trommel ranken; und die kosmologischen und metaphysischen Vorstellungen, die sich mit ihr verbinden. Aus einer Mischung von wissenschaftlicher Akribie und literarischer Erzählfreude ist ein Lebenswerk eigener Prägung entstanden – ein Zeugnis der Kunst ethnographischer Dokumentation.

Mittwoch, 27. Juni, 18 Uhr

Erhard Schüttpelz (Siegen): Das Goldene Zeitalter: Michael Oppitz zwischen Kunst und Wissenschaft | Ort: KOLUMBA – Kunstmuseum des Erzbistums Köln, Kolumbastr. 4, 50667 Köln

Die Zeiten, in denen Michael Oppitz in der Rheinischen Kunstszene und in der internationalen Ethnologie tätig wurde, erscheinen heute als Goldenes Zeitalter. Wann sonst konnte man davon träumen, mit freundlicher Unterstützung eines Fernsehsenders ein Jahr lang einen Film zu schneiden? Durch die Generation von Michael Oppitz wurden die letzten weißen Flecken auf der ethnographischen Landkarte erschlossen (Amazonasgebiete, das Hochland von Papua-Neuguinea, und der Himalaya); und der Strukturalismus versprach eine Wissenschaft vom Menschen, die auch in Deutschland einen veritablen „Ethno-Boom“ erlebte. Dieser Blick zurück fordert zum Vergleich mit der heutigen Lage auf. In welchem Zeitalter sind wir angekommen? Und was lag dazwischen?

Mittwoch, 4. Juli, 18 Uhr

Georg Stanitzek (Siegen): Beschäftigung mit dem Flipper, um 1970 | Ort: Universität zu Köln, Hörsaal XII (Hauptgebäude), Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln

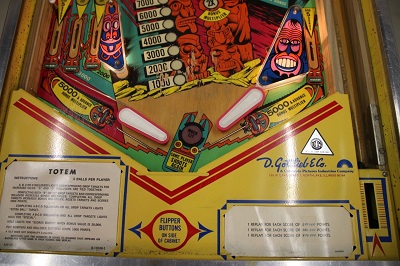

1969 und in den Folgejahren erlebt das Flipperspiel in der globalen Popkultur seine eigentliche Hochkonjunktur. In der um die Zeitschrift ›Interfunktionen‹ in Köln lokalisierten Intellektuellen- und Künstler-Szene – Benjamin Buchloh, Friedrich Wolfram Heubach, Candida Höfer, Michael Oppitz – wird einerseits selbstverständlich geflippert, andererseits an einer – besonders auf Roland Barthes’ Mythologies gestützten – ideologiekritischen Theorie des Flippers gearbeitet. Diese kritische Aktivität noch bis in ihr Scheitern zu rekonstruieren, ergibt eine aufschlussreiche Fallstudie zur viven Interaktion von Theorie, Kunst, Popkultur und Protestbewegung in den Sechziger- und Siebziger-Jahren.

Donnerstag, 12. Juli, 19 Uhr

Clémentine Deliss (Berlin / Paris): Art and Anthropology: the field in between (Vortrag in englischer Sprache) | Ort: Aula der Kunsthochschule für Medien Köln, Filzengraben 2, 50676 Köln

Bei ihrer Arbeit als Kuratorin u.a. am Weltkulturen Museum in Frankfurt a.M., das sie von 2010 bis 2015 leitete, betrachtet die österreichisch-französische Kunstwissenschaftlerin Clémentine Deliss das ethnografische Museum als Experimentierfeld, in dem sie künstlerische und wissenschaftliche Positionen und Verfahren miteinander in Austausch bringt. So auch die Zusammenarbeit von Michael Oppitz und Lothar Baumgarten in der Gruppenausstellung ›Objekt Atlas. Feldforschung im Museum‹ (2012). Deliss studierte Gegenwartskunst und semantische Anthropologie in Wien, Paris und London und promovierte über den Surrealismus, die Zeitschrift ›Documents‹ und das Musée de L’Homme in Paris in den 30er Jahren. Als Gastprofessorin lehrte sie u.a. an der Städelschule in Frankfurt a.M. Von 2003-2010 leitete sie ein internationales Kunstlabor zur Erforschung und Entwicklung neuer interdisziplinärer Formen zukünftiger Kunstinstitutionen. Aktuell ist sie Co-Kuratorin der Ausstellung ›Hello World. Revision einer Sammlung‹, die im Hamburger Bahnhof in Berlin zu sehen ist und Gastprofessorin an der Ecole Supérieure des Arts de Paris-Cergy.

Grenzerkundungen zur Ausstellung

»Michael Oppitz. Bewegliche Mythen«

Ringvorlesung Sommersemester 2018

Anlässlich der Ausstellung »Michael Oppitz. Bewegliche Mythen«, die ab dem 21. Juni 2018 in Kolumba zu sehen sein wird, nimmt diese Vorlesungsreihe Oppitz` Auseinandersetzung mit der »fremden Fremderfahrung« des Schamanismus zum Ausgangspunkt, um über künstlerische und wissenschaftliche Befremdung der Welt nachzudenken. Vorträge und Filme, die Fremderfahrungen und ihre Medien thematisieren, nehmen einen Modus der Welterfahrung in den Blick, der nicht nur ein Anderes, sondern immer auch die eigene Positionalität verfremdet und sichtbar macht. Die Vorlesungsreihe diskutiert diese Erkenntnisbewegung anhand von Beispielen aus Kunst, Ethnologie und Kulturwissenschaften. | Wechselnde Veranstaltungsorte, der Eintritt ist jeweils frei

Konzept & Organisation: Anja Dreschke und Martin Zillinger, in Kooperation mit a.r.t.e.s. Graduate School for the Humanities Cologne & Global South Studies Center GSSC, Universität zu Köln, KOLUMBA, der Kunsthochschule für Medien, Köln und dem Allerweltskino

Mittwoch, 25. April, 18 Uhr

Anja Dreschke (Bern / Köln) & Martin Zillinger (Köln): Medien der Fremderfahrung. Zur Einführung | Ort: Universität zu Köln, Hörsaal XII (Hauptgebäude), Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln

Mittwoch, 2. Mai, 19 Uhr

Michael Baute (Berlin): Wie erzählt man eine Stadt: Robert Gardners ›Forest of Bliss‹ | Einführung und Gespräch Film: »The Forest of Bliss«, Robert Gardner, USA 1986, 90 ’ | Ort: Aula der Kunsthochschule für Medien Köln, Filzengraben 2, 50676 Köln

Die Veranstaltung widmet sich dem US-amerikanischen Filmemacher und Anthropologen Robert Gardner, einem der wichtigsten und umstrittensten Vertreter der Visuellen Anthropologie. Sein umfangreiches Werk ist gekennzeichnet von der Suche nach der richtigen Balance zwischen ästhetischer Erfahrung, dokumentarischem Anspruch und wissenschaftlichem Erkenntnisgewinn. In seinem wohl bekanntesten Film »The Forest of Bliss« reflektiert Gardner den Lebenszyklus und den rituellen Umgang mit dem Tod in der heiligen indischen Stadt Benares.

Mittwoch, 9. Mai, 18 Uhr

Alban von Stockhausen (Bern): Die Gegenwärtigkeit des verborgenen Raums: Erkundungen zu Ritual und Topographie im Schamanismus Ostnepals | Ort: Universität zu Köln, Hörsaal XII (Hauptgebäude), Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln

In den Ritualen der Kiranti Ostnepals ist die umgebende Landschaft allgegenwärtig: Sichtbare geografische Orte vermischen sich mit unsichtbaren Elementen einer temporären, rituellen Topografie. Die Interaktion mit den dort ansässigen Ahnen steht im Zentrum von Heilungs- und Totenritualen. Der Vortrag diskutiert das vielfältige Beziehungsgeflecht zwischen Ritual, Raum und Mensch, seine Visualisierung im Kontext spezifischer Rituale, und die methodischen Schwierigkeiten, die sich bei der wissenschaftlichen Dokumentation eines solch »verborgenen Raums« ergeben. Alban von Stockhausen ist Ethnologe und Kurator am Bernischen Historischen Museum.

Mittwoch, 16. Mai, 18 Uhr

Anna Brus (Siegen): Von fliegenden Erbsen und tanzenden Gurken. Mediumismus in der rheinischen Kunstszene der 1970 er Jahre | Ort: Kolumba, Kunstmuseum des Erzbistums Köln, Kolumbastr. 4, 50667 Köln (Das Museum bleibt bis 18 Uhr geöffnet)

Der Einbruch von unerklärlichen fremden Mächten und Kräften, die außerhalb des künstlerischen Subjekts liegen, ist ein häufig anzutreffendes Thema, das bei Anna und Bernhard Blume und Johannes Brus vor allem im Medium der Fotografie, bei Sigmar Polke auch in Aktionen und Filmen verhandelt wird. Während die Parapsychologie in der Nachkriegszeit ein Nischendasein führt, wird das Okkulte im mehrdeutigen Raum der Kunst erprobt und hat damit seinen Ort in der Gegenwart. In der kunstgeschichtlichen Forschung wird diese Spiegelung des Okkultismus in der rheinländischen Kunst der 60er und 70er Jahre als humoristische, satirische oder ironische Auseinandersetzung begriffen. Entgegen diesen Nivellierungsannahmen soll der Vortrag, gestützt auf ethnographische Methoden, eine künstlerische Kultur in weitgespannten sozialen Netzwerke und situativen Praktiken zeigen, die im Umgang mit dem „Para“ viel Sinn für Ambivalenzen zeigt.

Mittwoch, 30. Mai, 18 Uhr

Barbara Engelbach (Köln) im Gespräch mit Michael Oppitz (Berlin). Film: »Schamanen im Blinden Land«, Michael Oppitz, D 1978 – 1979 / 1980, 223' | Ort: Filmforum NRW im Museum Ludwig, Bischofsgartenstr. 1, 50667 Köln

Dreimal reiste Michael Oppitz mit seinem Filmteam in den Himalaya, um die Rituale der Schamanen der Magar zu dokumentieren. Das fast vierstündige Filmepos, welches auf diesen Feldforschungsreisen entstand, gilt längst als ein Klassiker der Visuellen Anthropologie und hat auch in der Kunstszene einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Der Film entfaltet sein ethnographisches Wissen ebenso wie seine filmische Ästhetik entlang der mythischen Erzählungen der Magar. In der genauen Beschreibung der Rituale himalayischer Geistheiler wird die anhaltende Relevanz der Mythen für den Lebensalltag der Akteur*innen sichtbar.

Mittwoch, 6. Juni, 19 Uhr

Michaela Schäuble (Bern): Maya Deren und die Kunst des kontrollierten Zufalls. Filme: »Meshes of the Afternoon«, Maya Deren, USA 1943, 15’, »Divine Horsemen«, Maya Deren, USA 1945 – 1954 / 1985, 55 ’ | Ort: Aula der Kunsthochschule für Medien Köln, Filzengraben 2, 50676 Köln

Die ukrainisch-amerikanische Avantgardekünstlerin und Filmtheoretikerin Maya Deren hat zwischen 1946 und 1952 umfangreiches Bild-, Ton- und Filmmaterial zu haitianischen voudoun Besessenheitsritualen, Tänzen und Musik erstellt. In ihrem Aufsatz ›Cinema as an Art Form‹ beschreibt sie das Medium Film als »new man-made reality« und die Dialektik zwischen Realismus und schöpferischem Engagement als Kunst des kontrollierten Zufalls. Der Vortrag nimmt diese Filmtheorie Derens im Hinblick auf das kreative Potenzial des Mediums und dessen spezielles »Auge für Magie« (Deren) in den Blick und setzt sie in Bezug zu aktuelleren Diskussionen um die Darstellbarkeit von veränderten Bewusstseinszuständen und ekstatischen Körpertechniken im ethnographischen Dokumentarfilm.

Mittwoch, 13. Juni, 19 Uhr

Film: »Ursprung der Nacht«, Lothar Baumgarten, D 1973 / 1977, 102’ | Ort: Filmclub 813 – Kino in der Brücke, Hahnenstr. 6, 50677 Köln

Diesem Film liegt keine narrative Handlung zugrunde, seine Entwicklungslogik ist optisch begründet, er entfaltet sich in Bildern. Auge und Ohr bestimmen Rhythmus und Struktur. Aus der Form entwickelt sich der Inhalt, aus der Symbolik die Geschichte. Das Sichtbare ist das Unsichtbare, Gewissheit wirkt allein im Ungewissen. Innen und Außen, Tag und Nacht, Neue Welt und Alte Welt, Mythos und Reise, Natur und Kultur sind auf wechselnden Ebenen in ihren antagonistischen Oppositionen zeitgleich gegenwärtig. Der Aufbau der Bilder ist vielschichtig wie die Etagen des tropischen Waldes und seiner Mythen, seiner Gerüche und Geräusche. Sie vermitteln sich über die Psyche der Dinge, die Morphologie der Gegenstände und Gewächse, über Oberfläche und Textur, durch Farbe und Aroma. Wechselnd überlagern sich visuelle wie phonische Ebenen semantischer, literarischer, ethnographischer, ikonographischer und botanischer Zitate.

Mittwoch, 20. Juni, 18 Uhr

Morphologie der Schamanentrommel. Stefan Zweifel (Zürich) im Gespräch mit Michael Oppitz / ab 19:30 Uhr Eröffnung der Ausstellung: »Michael Oppitz. Bewegliche Mythen« | Ort: Kolumba, Kunstmuseum des Erzbistums Köln, Kolumbastr. 4, 50667 Köln

»Morphologie der Schamanentrommel« ist mit seinen auf zwei Bände verteilten 1240 Seiten ein Monumentalwerk zu einer Religionspraxis, die in den Bergregionen des Himalaya praktiziert und gemeinhin als Schamanismus bezeichnet wird. Im Gespräch mit dem Zürcher Journalisten und Übersetzer Stefan Zweifel stellt der Ethnologe und Filmemacher Michael Oppitz seine über vier Jahrzehnte durchgeführten Forschungen vor: Die physische Beschaffenheit der Schamanentrommel in ihren zahllosen individuellen Ausprägungen; die vorgeschriebenen Materialien; die Art der Fabrikation; die Riten der Konsekration; ihre vielfältige Verwendung in den nächtlichen Séancen; die Mythen und Geschichten, die sich um diese Trommel ranken; und die kosmologischen und metaphysischen Vorstellungen, die sich mit ihr verbinden. Aus einer Mischung von wissenschaftlicher Akribie und literarischer Erzählfreude ist ein Lebenswerk eigener Prägung entstanden – ein Zeugnis der Kunst ethnographischer Dokumentation.

Mittwoch, 27. Juni, 18 Uhr

Erhard Schüttpelz (Siegen): Das Goldene Zeitalter: Michael Oppitz zwischen Kunst und Wissenschaft | Ort: KOLUMBA – Kunstmuseum des Erzbistums Köln, Kolumbastr. 4, 50667 Köln

Die Zeiten, in denen Michael Oppitz in der Rheinischen Kunstszene und in der internationalen Ethnologie tätig wurde, erscheinen heute als Goldenes Zeitalter. Wann sonst konnte man davon träumen, mit freundlicher Unterstützung eines Fernsehsenders ein Jahr lang einen Film zu schneiden? Durch die Generation von Michael Oppitz wurden die letzten weißen Flecken auf der ethnographischen Landkarte erschlossen (Amazonasgebiete, das Hochland von Papua-Neuguinea, und der Himalaya); und der Strukturalismus versprach eine Wissenschaft vom Menschen, die auch in Deutschland einen veritablen „Ethno-Boom“ erlebte. Dieser Blick zurück fordert zum Vergleich mit der heutigen Lage auf. In welchem Zeitalter sind wir angekommen? Und was lag dazwischen?

Mittwoch, 4. Juli, 18 Uhr

Georg Stanitzek (Siegen): Beschäftigung mit dem Flipper, um 1970 | Ort: Universität zu Köln, Hörsaal XII (Hauptgebäude), Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln

1969 und in den Folgejahren erlebt das Flipperspiel in der globalen Popkultur seine eigentliche Hochkonjunktur. In der um die Zeitschrift ›Interfunktionen‹ in Köln lokalisierten Intellektuellen- und Künstler-Szene – Benjamin Buchloh, Friedrich Wolfram Heubach, Candida Höfer, Michael Oppitz – wird einerseits selbstverständlich geflippert, andererseits an einer – besonders auf Roland Barthes’ Mythologies gestützten – ideologiekritischen Theorie des Flippers gearbeitet. Diese kritische Aktivität noch bis in ihr Scheitern zu rekonstruieren, ergibt eine aufschlussreiche Fallstudie zur viven Interaktion von Theorie, Kunst, Popkultur und Protestbewegung in den Sechziger- und Siebziger-Jahren.

Donnerstag, 12. Juli, 19 Uhr

Clémentine Deliss (Berlin / Paris): Art and Anthropology: the field in between (Vortrag in englischer Sprache) | Ort: Aula der Kunsthochschule für Medien Köln, Filzengraben 2, 50676 Köln

Bei ihrer Arbeit als Kuratorin u.a. am Weltkulturen Museum in Frankfurt a.M., das sie von 2010 bis 2015 leitete, betrachtet die österreichisch-französische Kunstwissenschaftlerin Clémentine Deliss das ethnografische Museum als Experimentierfeld, in dem sie künstlerische und wissenschaftliche Positionen und Verfahren miteinander in Austausch bringt. So auch die Zusammenarbeit von Michael Oppitz und Lothar Baumgarten in der Gruppenausstellung ›Objekt Atlas. Feldforschung im Museum‹ (2012). Deliss studierte Gegenwartskunst und semantische Anthropologie in Wien, Paris und London und promovierte über den Surrealismus, die Zeitschrift ›Documents‹ und das Musée de L’Homme in Paris in den 30er Jahren. Als Gastprofessorin lehrte sie u.a. an der Städelschule in Frankfurt a.M. Von 2003-2010 leitete sie ein internationales Kunstlabor zur Erforschung und Entwicklung neuer interdisziplinärer Formen zukünftiger Kunstinstitutionen. Aktuell ist sie Co-Kuratorin der Ausstellung ›Hello World. Revision einer Sammlung‹, die im Hamburger Bahnhof in Berlin zu sehen ist und Gastprofessorin an der Ecole Supérieure des Arts de Paris-Cergy.