Michael Oppitz

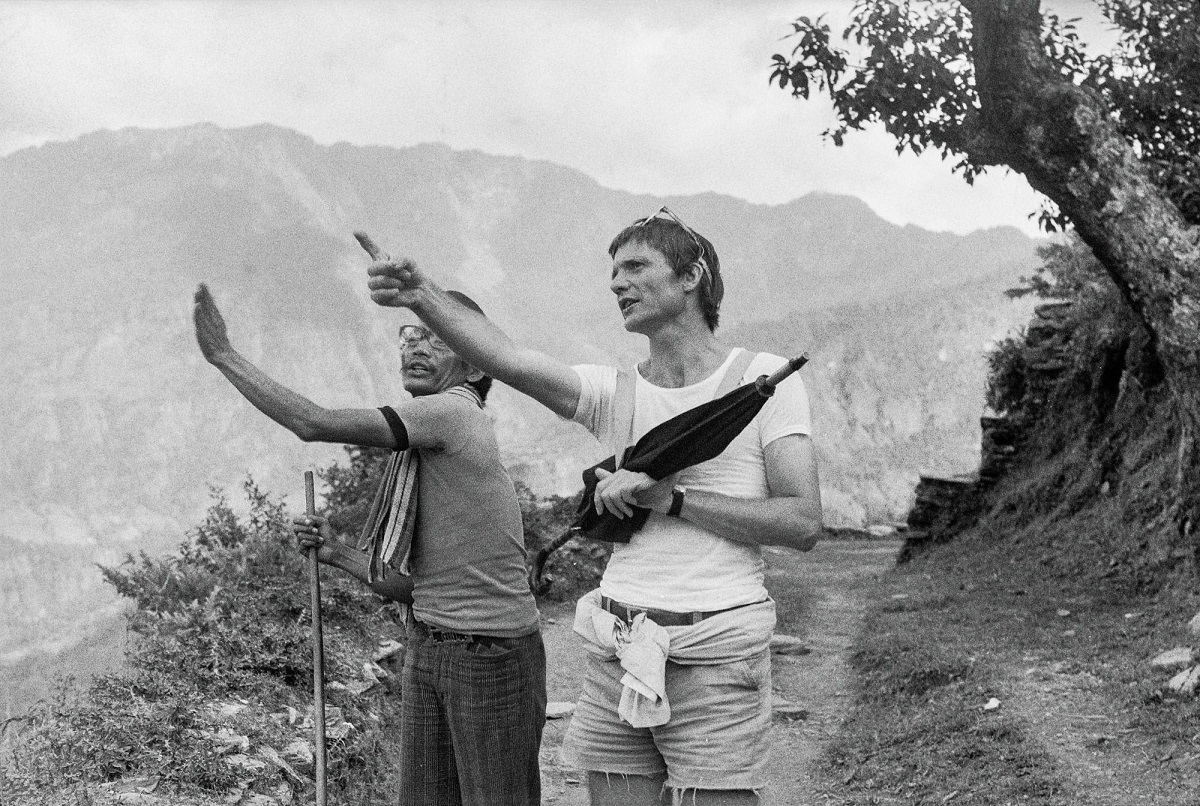

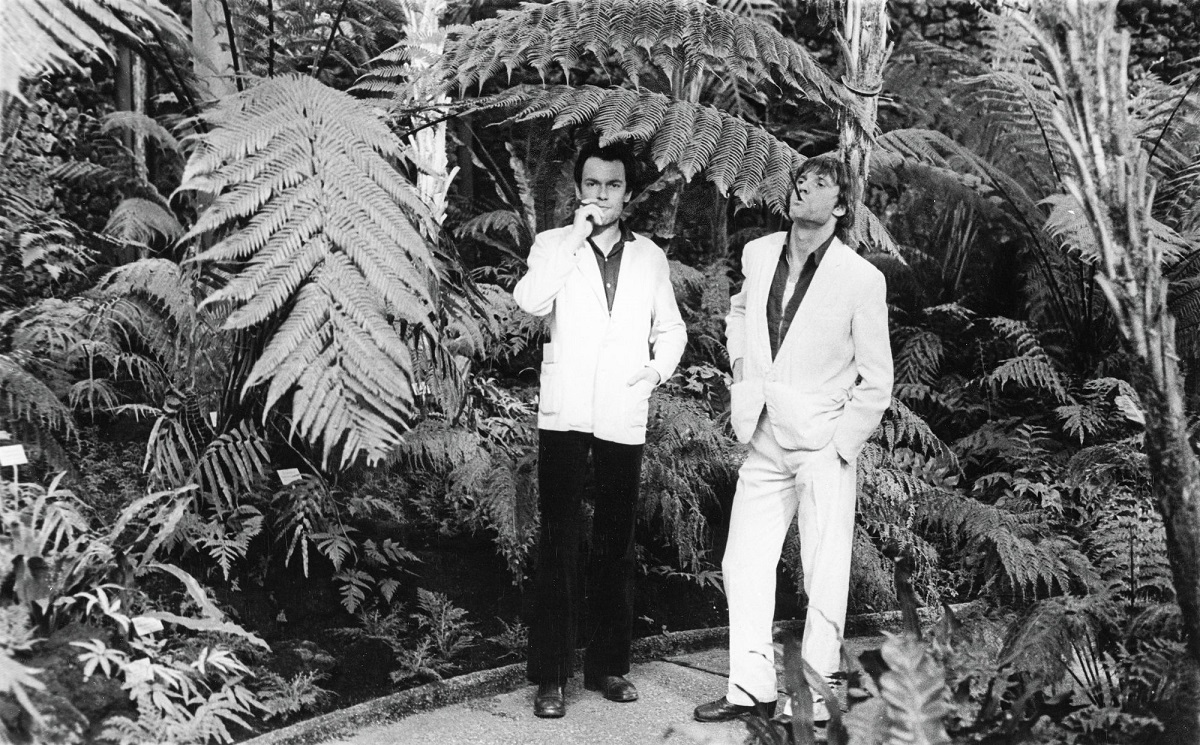

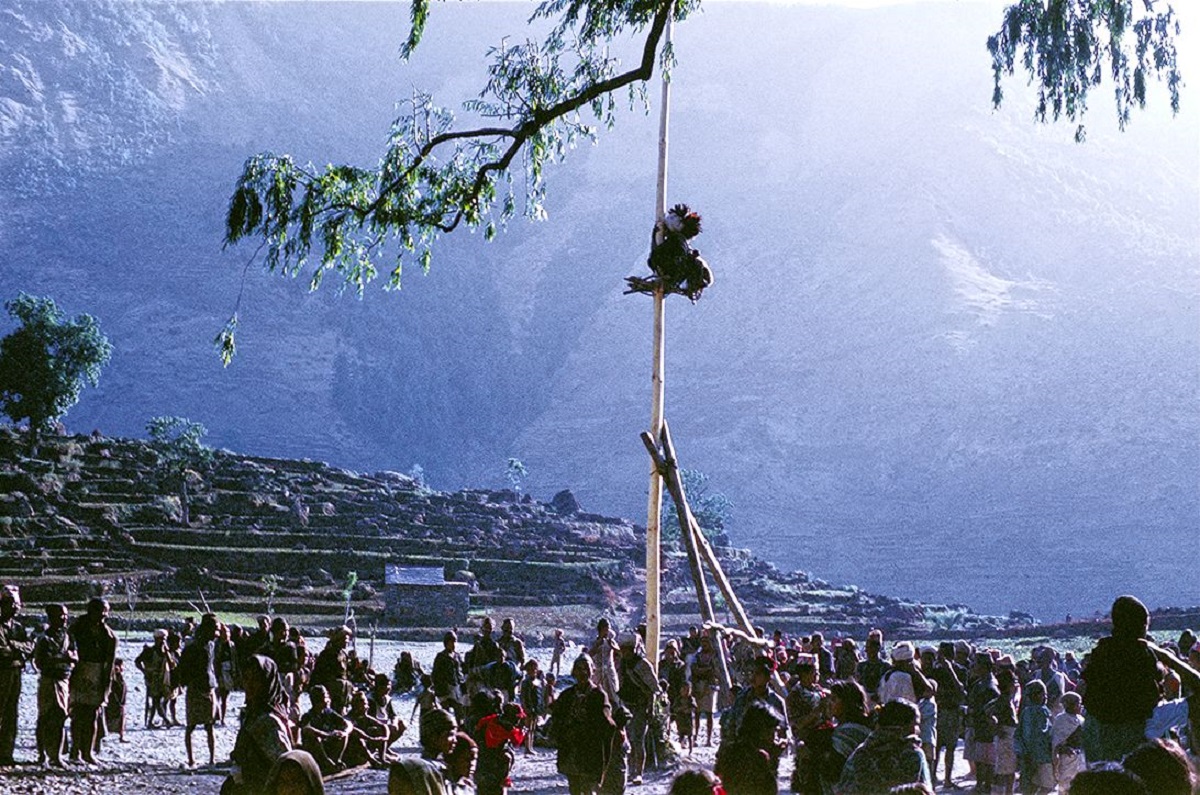

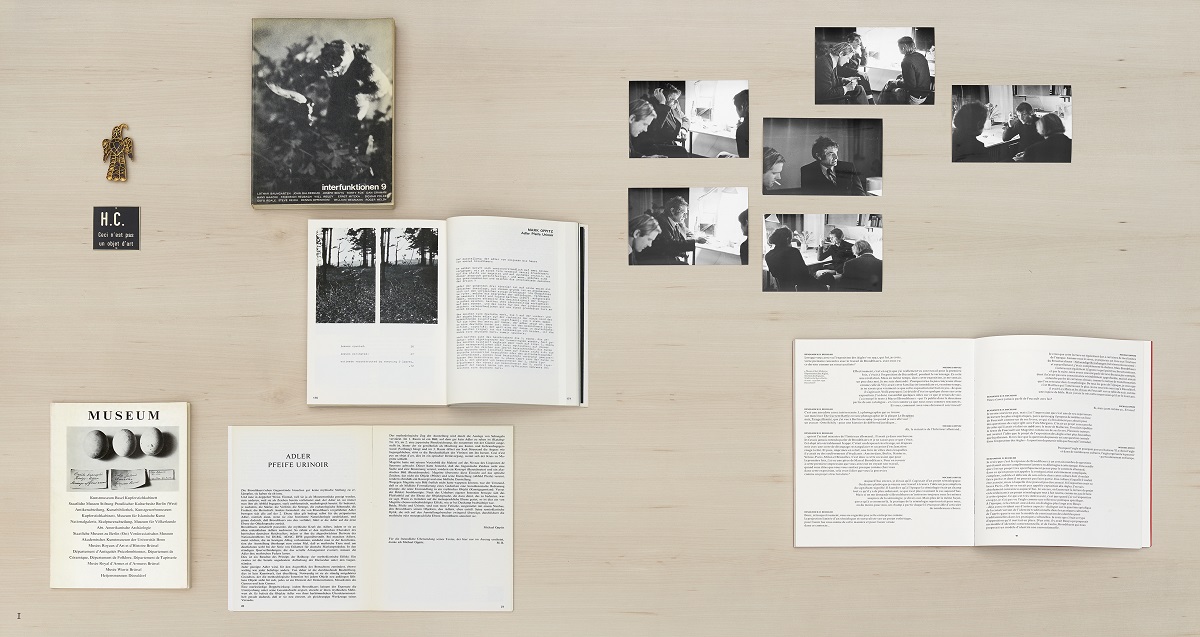

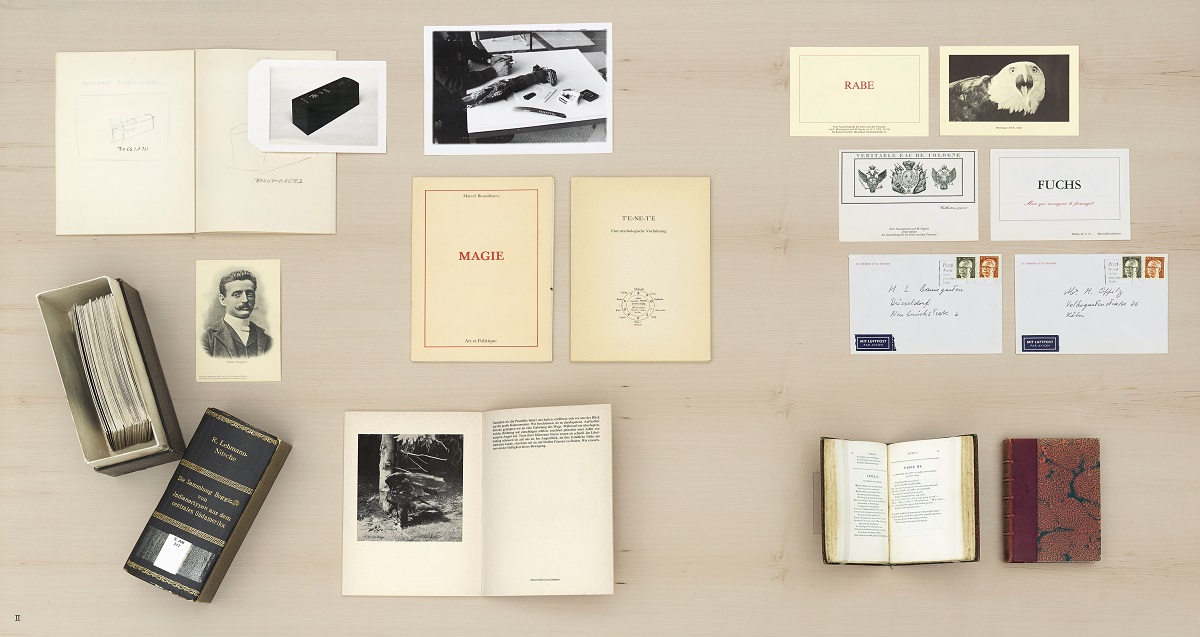

Ausgangspunkt für die Ausstellungen in Kolumba ist immer die eigene Sammlung. Dass dabei nicht immer Hauptwerke ausschlaggebend sein müssen, ist ein großes Glück und eine Chance, herkömmliche Wertungssysteme auf den Kopf zu stellen. Ein nur auf den ersten Blick unspektakuläres Künstlerbuch von Michael Oppitz und Lothar Baumgarten, erschienen 1974 bei Konrad Fischer in Düsseldorf, hat den Anstoß gegeben für ein monografisches Projekt, das die Forschungen des Ethnologen und Filmemachers Michael Oppitz vorstellt. Seine Arbeiten entziehen sich einer eindeutigen Zuordnung. Sie widmen sich u.a. der Mythologie und mündlichen Überlieferung, der Religionsethnologie und der visuellen Anthropologie. In der Wissenschaft gilt er als charismatische Ausnahmeerscheinung. Er hat den akademischen Betrieb weitgehend gemieden und seine Arbeit umfangreichen Feldforschungen gewidmet, die er bei den kleinen Völkern des Himalaya durchgeführt hat. Im persönlichen Umgang mit Künstlern und Schriftstellern, u.a. mit Lothar Baumgarten, Joseph Beuys, Marcel Broodthaers, Candida Höfer und Sigmar Polke, fand er seit seinen Anfängen die Zündung zu gegenseitiger Bereicherung. Bekanntheit über die Grenzen seiner Disziplin hinaus erhielt Michael Oppitz vornehmlich durch seinen Film »Schamanen im Blinden Land«, der nach seiner Uraufführung am 15. Oktober 1980 in New York an den Internationalen Filmfestspielen in Berlin einen bis heute nachwirkenden Eindruck hinterließ. Als präzise Beschreibung der hochkomplexen Rituale himalayischer Geistheiler überzeugt »Schamanen im Blinden Land« durch eine cineastische Schönheit, die man im ethnographischen Film nur selten vorfindet. Auf kunstvolle Weise verschränkt er die mythische Realität ritueller Handlungen mit der Gegenwart und macht erfahrbar, wie eng das Denken und Handeln heutiger Menschen im Universum der Ursprungsgeschichten verwurzelt ist. – Ausgehend von diesem 223 min Filmepos, das in einer restaurierten Fassung täglich in voller Länge zu sehen sein wird, gibt die Ausstellung anhand einer erstmals präsentierten Auswahl von Objekten und Dokumenten Einblick in Michael Oppitz` Forschungen, seine Arbeitsweise sowie in die Genese des Films. Sie verfolgt jedoch auch die Spuren, die in die Zeit vor die Entstehung des Films und damit ins Rheinland der 1970er Jahre zurückführen und vereint frühe, z.T. noch nie gezeigte Projekte, die in Zusammenarbeit mit Lothar Baumgarten und im freundschaftlichen Austausch mit Marcel Broodthaers und Anderen entstanden sind. Mit einer sensationellen Auswahl von 19 Rahmentrommeln u.a. aus dem Himalaya und aus Sibirien (Leihgaben aus dem Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera), St. Petersburg) unternimmt die Ausstellung den Versuch, Michael Oppitz‘ langjährige Beschäftigung mit Mythologie und mündlicher Überlieferung am Beispiel eines Gegenstandes erfahrbar zu machen.

Die Ausstellung entsteht in enger Zusammenarbeit mit Michael Oppitz. Sie wird begleitet von einer Publikation und einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm. Ausstellung und Publikation werden großzügig gefördert von der Kunststiftung NRW. Kuratorinnen: Anja Dreschke und Barbara von Flüe

Michael Oppitz *1942 in Schlesien, aufgewachsen in Köln, lebt in Berlin. Er studierte Ethnologie, Soziologie und Sinologie in Berkeley, Bonn und Köln. Seit 1965 forscht er in Nepal (Sherpa und Magar), Naxi und Qiang (Yunnan und Sichuan) und hat zahlreiche Bücher zur Ethnographie des Himalaya und zur visuellen Anthropologie veröffentlicht. Von 1991 bis zu seiner Emeritierung 2008 war er Ordinarius für Ethnologie an der Universität Zürich und Leiter des dortigen Völkerkundemuseums. Seine jüngste Veröffentlichung – »Die Morphologie der Schamanentrommel« (Edition Voldemeer, 2013) – bietet in zwei umfangreichen Bänden eine Sicht auf Praxis und Weltbild des Schamanismus aus der Perspektive eines einzigen Gegenstandes.