1999 Andor Weininger

22. Oktober 1999 bis 1. März 2000

Andor Weininger – Weimar ... New York

Wiederbegegnung mit Unbekanntem – Teil 14

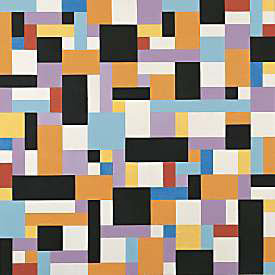

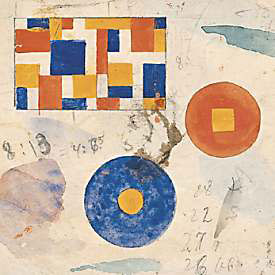

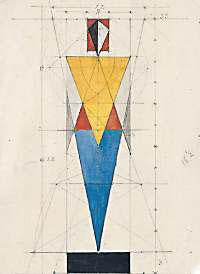

Er war kein Bauhaus-Meister und doch ein Meister am Bauhaus; als Gründer und Leiter der Bauhaus-Band war er der Mittelpunkt bei den Festen und länger an der Schule als viele ihrer berühmten Lehrer. Der gebürtige Ungar Andor Weininger studierte ab 1921 in Weimar bei Johannes Itten und Wassily Kandinsky und gehörte zum Kreis derjenigen, die parallel Theo van Doesburgs private De Stijl-Kurse besuchten. Walter Gropius holte ihn 1925 an das nach Dessau übergesiedelte Institut zurück: »das ganze bauhaus und ich selbst wünschen es, dass sie möglichst bald wieder zu uns kommen«. Weininger erfüllte mit seinem Charme und seiner Vitalität die Funktion eines »Verbindungsgliedes« zwischen allen Bauhäuslern und prägte maßgeblich die von seinem Freund Oskar Schlemmer geleitete Bauhaus-Bühne. Er lernte die Studentin Eva Fernbach kennen, die in der Tischlerei-Werkstatt mit Marcel Breuer und später mit Josef Albers zusammenarbeitete. Beide ließen sich Mitte 1928 in Berlin als selbständige Gestalter nieder und heirateten 1931. Mit dem Beginn des Nazi-Regimes nahm ihre aussichtsreiche Entwicklung eine schicksalhafte Wendung. Weininger durfte als Ausländer keine Aufträge mehr annehmen und konnte sein künstlerisches Werk nur im Verborgenen weiterentwickeln. 1938 sahen sie sich endgültig zur Emigration in die Niederlande gezwungen, wo sie unter schwierigsten Umständen die Kriegs- und unmittelbare Nachkriegszeit überstanden. Da ihm die Einreise in die USA verwehrt wurde, siedelten sie 1951 nach Toronto über. Erst 1958 konnten sie sich in New York niederlassen, wo Andor Weininger 1986 verstarb. Zu seinem 100. Geburtstag zeigen wir erstmals einen Querschnitt durch 234 ausgewählte Arbeiten, die Eva Weininger dem Diözesanmuseum geschenkt hat. Unsere letzte Ausstellung in diesem Jahrhundert gilt einem Werk, das in der permanenten Befragung seiner konstruktivistischen Anfänge und parallel zu einer surrealistischen Phase die ungebrochene Aktualität der Moderne unter Beweis stellt.

(Buchpublikation)

Andor Weininger – Weimar ... New York

Wiederbegegnung mit Unbekanntem – Teil 14

Er war kein Bauhaus-Meister und doch ein Meister am Bauhaus; als Gründer und Leiter der Bauhaus-Band war er der Mittelpunkt bei den Festen und länger an der Schule als viele ihrer berühmten Lehrer. Der gebürtige Ungar Andor Weininger studierte ab 1921 in Weimar bei Johannes Itten und Wassily Kandinsky und gehörte zum Kreis derjenigen, die parallel Theo van Doesburgs private De Stijl-Kurse besuchten. Walter Gropius holte ihn 1925 an das nach Dessau übergesiedelte Institut zurück: »das ganze bauhaus und ich selbst wünschen es, dass sie möglichst bald wieder zu uns kommen«. Weininger erfüllte mit seinem Charme und seiner Vitalität die Funktion eines »Verbindungsgliedes« zwischen allen Bauhäuslern und prägte maßgeblich die von seinem Freund Oskar Schlemmer geleitete Bauhaus-Bühne. Er lernte die Studentin Eva Fernbach kennen, die in der Tischlerei-Werkstatt mit Marcel Breuer und später mit Josef Albers zusammenarbeitete. Beide ließen sich Mitte 1928 in Berlin als selbständige Gestalter nieder und heirateten 1931. Mit dem Beginn des Nazi-Regimes nahm ihre aussichtsreiche Entwicklung eine schicksalhafte Wendung. Weininger durfte als Ausländer keine Aufträge mehr annehmen und konnte sein künstlerisches Werk nur im Verborgenen weiterentwickeln. 1938 sahen sie sich endgültig zur Emigration in die Niederlande gezwungen, wo sie unter schwierigsten Umständen die Kriegs- und unmittelbare Nachkriegszeit überstanden. Da ihm die Einreise in die USA verwehrt wurde, siedelten sie 1951 nach Toronto über. Erst 1958 konnten sie sich in New York niederlassen, wo Andor Weininger 1986 verstarb. Zu seinem 100. Geburtstag zeigen wir erstmals einen Querschnitt durch 234 ausgewählte Arbeiten, die Eva Weininger dem Diözesanmuseum geschenkt hat. Unsere letzte Ausstellung in diesem Jahrhundert gilt einem Werk, das in der permanenten Befragung seiner konstruktivistischen Anfänge und parallel zu einer surrealistischen Phase die ungebrochene Aktualität der Moderne unter Beweis stellt.

(Buchpublikation)